<신종근 씨, 2박3일간 충북제천 답사후기-배론성지-탁사정-자양영당(제천의병전시관)-점말동굴-의림지-장락동칠층모전석탑-사자빈신사지석탑-덕주산성 남문-송계계곡-덕주사 마애불-신륵사 삼층석탑-용하구곡-황강영당 및 수암사-청풍문화재단지-청풍호반케이블카-정방사(淨芳寺)-상천 산수유마을> 출처 ' #한국사' 네이버 밴드 4월 13일

2박3일동안 충북 제천(堤川)에 다녀왔습니다.

제가 둘러본 곳은 #배론성지- #탁사정- #자양영당( #제천의병전시관)- #점말동굴- #의림지- #장락동칠층모전석탑- #사자빈신사지석탑- #덕주산성 남문- #송계계곡- #덕주사 마애불- #신륵사 삼층석탑- #용하구곡- #황강영당 및 #수암사- #청풍문화재단지- #청풍호반케이블카- #정방사(淨芳寺)-상천 #산수유마을 등입니다.

짧은 답사 후기 소개합니다.

■ 자양영당(紫陽影堂)과 제천의병전시관

바보들의 도시, 제천

1895년 우리나라 땅에서 청과 전쟁을 벌여 승리한 일본은 명성황후를 살해하고 내정을 좌우하며 단발령까지 내렸다. 조선은 당연히 들끓었고, 1896년 1월 제천 의병으로 봉기한다. 처음엔 경기도 지평의 포수 부대가 주축이었지만, 유인석柳麟錫이 대장을 맡고 장담마을 선비들이 주축을 이루게 되면서 '호좌의진'(湖左義陣, 호좌란 의림지의 서쪽을 뜻한다)으로 단단히 뭉쳤다. 제천 의병은 혁혁한 전과를 올린다. 충주성을 장악하고 친일 관찰사를 처단하였으며, 충북에서 수많은 마을들을 장악하고 경기도 이남, 충청도 남부, 경상도 남부까지 세력을 넓혔다.

1905년 외교권이 박탈되고, 강제합병의 조짐이 확연해지자 주천과 단양에서 원용팔과 정운경을 중심으로 다시 제천 의병이 봉기한다. 1907년 고종이 쫓겨나고 조선 군대가 해산되었을 때도 이강년을 대장으로 제천 의병은 다시금 일어났다. 제천 의병에 혼쭐이 난 일본군은 화풀이로 제천 시내를 무차별 파괴하고 무고한 양민들을 도륙하는 만행을 저지른다. 영국 《데일리 메일Daily Mail》의 아서 멕켄지Arthur Mckenzie 기자가 그 내용을 <조선의 비극>이라는 제목의 기사로 써 세상에 알려졌다.

“나는 말에서 내려 잿더미 위를 걸어서 거리로 들어갔다. 이렇게까지 (도시가) 완전히 파괴된 것을 이전에 본 일이 없었다. 한 달 전까지만 해도 번화했던 거리였는데, 그것이 지금 시커먼 잿더미와 타다 남은 것들만이 쌓여 있을 따름이었다. 완전한 벽 하나, 기둥 하나, 된장항아리 하나 남지 않았다. 이제 제천은 지도 위에서 싹 지워져 버리고 말았다.”

맥켄지가 썼던 기사 <조선의 비극>에는 당시 의병의 육성이 인용되어 있다. “우리들은 죽을 수밖에 없습니다. 그러나 그것으로도 좋습니다. 일본의 노예로 살기보다는 자유로운 인간으로서 죽는 편이 훨씬 낫습니다."

《바보의 모든 것》(Yu Muraoka 지음, 서울문화사, 2014)이란 책에 보면 '세상은 싸우는 자를 바보라고 부른다.'는 말이 나온다. 제천은 숱한 희생을 맨몸으로 감당한 '바보들의 도시'였다. 다른 곳과는 달리, 제천이 지금까지도 번듯한 옛 건물을 거의 보존하고 있지 못한 이유가 1907년 의병에 분노한 일제의 대규모 살육과 파괴에 있다.

■ 청풍호와 청풍문화재단지

남한강에 다목적 댐을 건설하기로 하면서 1978년 6월부터 시작해 1985년 10월까지 계속된 충주댐 공사로 충청북도 일부 지역이 물에 잠기게 된다. 그중에서도 피해가 가장 컸던 곳이 제천으로 5개 면, 61개 마을, 3,301 가구가 통째로 물 속에 가라앉았다. 그중에서 청풍면은 스물일곱 마을 가운데 스물다섯 마을이 수몰되고 말았다. 정식 명칭이 충주호인, 이 충주, 제천, 단양을 잇는 대형 인공호수를 제천에서만큼은 청풍호라 부르게 된 이유가 여기에 있다.

청풍문화재단지는 충주댐이 지어지기 직전인 1982년부터 3년 동안, 수몰지구에 흩어져 있는 중요 문화유산들을 해체하여 청풍호가 굽어다 보이는 망월산성 자락에다 옮겨 모아 놓은 일종의 야외 박물관이다.

■ 배론성지, 황사영 백서사건

배론은 1801년 황사영 백서(帛書)사건과 우리나라 최초 성 요셉 신학교가 있었던 곳이다. 또한 길 위의 사제, 땀의 순교자로 불리는 최양업(1821~1861) 신부 묘지도 있다.

체제공과 정조가 잇달아 죽자, 정순왕후와 벽파(僻派, 사도 세자가 죽은 것이 당연하다)가 권력을 잡았다. 어린 순조를 대신하여 정순왕후가 수렴청정에 나서면서 벽파는 대공세에 나섰다. 명분은 천주학이었다. 1801년 정순왕후는 언문 교지를 내려 천주학쟁이를 잡아들이기 시작했다. 시파(時派, 죽은 사도 세자를 동정하는) 탄압을 위해 사전에 기획한 '사학 프레임'이었다. 천주교 지도자였던 이승훈과 이가환, 이벽, 권철신이 체포되었다. 정약전과 정약종, 정약용도 끌려왔고, 박지원과 박제가도 잡혀왔다.

그러나 정약용은 살기 위해 셋째 형 정약종을 원수처럼 여겼고, 조카사위 황사영과 교우를 물고 들어갔다. 정약용이 말했다. "주문모에게 세례받은 자 중 황사영이 있다. 사영은 나의 조카사위다. 그를 잡으면 토사(討邪)에 큰 도움이 될 것이다. 황사영과 그 일당들은 깊이 숨어서 잡기 어렵고 죽어도 불변할 자들이다. 그들 주변에서 물이 덜 든 노복이나 학동을 붙잡아 형문하면 그 상전의 행방을 혹 알 수도 있을 것이다."

정씨 형제는 죽음을 면하고 흑산도와 강진으로 유배되었다. 황사영은 스승이자 처삼촌이었던 정약종이 참수당하고, 정약전과 정약용이 잡혀갔다는 말을 듣고 황급히 배론으로 몸을 피했다.

황사영의 운명은 스승 정약종을 만나면서 가시밭길을 걷게 된다. 황사영은 정약종에게 학문과 천주교 교리를 배우면서 알게 된 정약현의 맏딸 정명련(정난주)과 혼인했다.

정씨 일가는 한국천주교회사와 맥을 같이 한다. 다산을 중심으로 살펴보자. 다산의 맏형은 정약현, 둘째 형은 정약전, 셋째 형은 정약종이다. 정약현의 처남은 이벽이요, 사위는 황사영이다. 정약전은 배교한 후 흑산도로 유배되어 물고기를 연구하며 <자산어보>를 남겼다. 정약종은 부인 유소사와 아들 정철상, 정하상, 딸 정정혜까지 일가족 모두 순교했다.

다산은 문초를 받고 18년 유배 생활을 하게 된다. 누이는 한국천주교 최초의 세례자 이승훈 부인이다. 이승훈은 배교하고 죽었으나, 아들 이신규, 손자 이재의 증손자 이연규, 이균규은 순교하였다. 다산은 다른 사람 묘지명은 써 주었으나 셋째 형 정약종과 매형 이승훈 묘지명은 써주지 않았다.

황사영은 1801년 음력 2월부터 9월 22일까지 7개월간 배론 토굴에서 북경주교에게 보내는 편지를 썼다. 이른바 '황사영 백서'다. 가로 62cm, 세로 38cm 비단에 먹을 갈아 작은 붓으로 한 줄에 100자씩 13줄 깨알같이 써 내려간 13.384 자를 보면 놀라운 집중력과 지극한 정성에 탄복하게 된다.

<사진>▲황사영이 베이징의 구베아 주교에게 신유박해의 참상과 그 대처 방안을 전달하기 위해 작성한 백서(帛書).

황사영은 백서(帛書)를 1801년 음력 10월 중국 북경으로 보내려 했으나 심복이었던 황심과 옥천희(玉千禧)가 연이어 체포되면서 물거품이 되고 말았다. 황사영은 1801년 음력 9월 29일 체포되었다.

원본 백서는 의금부에 보관하다가 1894년 갑오개혁 후 옛 문서 파기 때 발견하여 당시 조선교구장이던 뮈텔 주교가 인수하였다. 뮈텔은 1925년 한국순교복자 79위 시복식(諡福式: 순교자를 공식적으로 인정하고 선포하는 행사) 때 교황 피우스 11세에게 전달하였고, 현재 로마교황청 민속박물관에 보관되어 있다.

<사진>▲황사영 토굴.

황사영과 가족은 어떻게 되었을까?

황사영은 서소문에서 능지처사 되었다. 어머니와 부인은 거제도와 제주도로 유배되었다.

정명련(제주도 올레길을 걷다보면 무덤을 볼 수 있다)은 제주도 가는 배 안에서 포졸과 뱃사공에게 뇌물을 주며 아이가 물에 빠져 죽은 것으로 해 달라고 간절하게 청했다. 그들은 두 살배기 아들을 추자도에 내려놓고 갔다. 이후 황사영의 아들 황경한은 한 번도 어머니를 만나지 못하고 예초리 언덕배기 솔밭에 묻혔다(추자도 올레길을 걷다보면 무덤을 볼 수 있다).

황사영이 죽자, 정하상(정약종 둘째 아들)은 1801년 신유박해 이후 침체에 빠져있던 조선 천주교회를 다시 일으켰다. 외국인 신부를 데려오고 신학생 3명을 선발(김대건, 최양업, 최방제)하여 북경까지 데리고 가는 등 초기 한국천주교회 대들보 역할을 하였다.

정하상은 조신철과 함께 로마 교황 레오 12세에게 편지를 썼다. 조선에 교구를 설치해달라는 것이었다. 교황청에서 포교성 장관으로 있던 카펠라리 추기경은 이 편지를 읽고 눈물을 흘렸다. 레오 12세가 선종하자, 카펠라리 추기경이 교황이 되었다. 그레고리오 16세다.

그는 1831년 9월 9일 조선에 교구 설립을 허락하고 주교를 파견하였다. 첫 주교는 브뤼기에르였다. 이어서 제2대 앵베르, 제3대 페레올, 제4대 베르뇌 주교가 임명되었다. 베르뇌 주교는 조선인 신부 양성을 위하여 로마교황청에 신학교 설립을 요청하였고, 1855년 프랑스 외방선교회 메스트로 신부는 배론에 한국 최초 성 요셉신학교를 세웠다. 신학교는 장주기가 살던 집이었다. 장주기는 푸르티에, 프티니콜라 신부와 함께 신학생 10명을 선발하여 가르쳤다. 교장은 푸르티에(Pourthie 1830~1866), 교수는 프티니콜라 신부였다.

신학교 설립 11년 후, 1866년 2월 두 신부와 장주기는 체포되어 두 신부는 새남터에서 순교하였고, 장주기는 충남보령 갈매못에서 군문효수(軍門梟首)당했다. 이후 배론은 신앙촌이 되었고 1922년 공소강당을 신축했다. 신학교와 공소 건물은 한국전쟁 때 불탔다. 공소는1956년 다시 지었고, 신학교 건물은 2003년 복원하였다. 배론은 2006년 성당이 되었다.

■ 길 위의 사제 최양업 신부

배론에는 '길 위의 사제', '땀의 순교자'로 불리는 최양업 신부 묘소가 있다. 최양업은 김대건에 이어 두 번째 한국인 신부다. 1821년 충청도 청양 다락골에서 아버지 최경환과 어머니 이성예 사이에서 여섯 형제 중 맏이로 태어났다. 최경환과 이성예는 기해박해(1839) 때 순교하였다.

어머니 이성예가 잡혀가자 남아있던 최양업 동생 네 명은 걸식하며 살았다. 어머니 사형집행일이 정해졌다는 말을 들은 둘째 아들 열두 살 최의정(최의정은 천주교 원주교구 최기식 신부의 증조부다)은 네 형제가 동냥으로 모은 돈과 쌀자루를 들고 망나니 집을 찾아갔다. "우리 어머니를 아프지 않게 단칼에 하늘나라에 가게 해주십시오." 망나니는 이들의 효성에 감동하여 밤새도록 칼을 갈았다.

1836년 12월 3일 프랑스 모방 신부는 최양업, 김대건, 최방제를 신학생으로 뽑아 홍콩 마카오로 보냈다. 파리외방선교회 신학교에서 학업을 마친 김대건은 1845년 8월 17일, 최양업은 4년 늦은 1849년 4월 15일 사제가 되었다. 김대건 신부는 13개월만에 순교하였지만, 최양업 신부는 이때부터 11년 6개월 '길 위의 사제' 여정이 시작되었다.

최양업 신부는 하루에 짧게는 80리, 길게는 100리를 오가며 강원과 경기, 충청, 경상, 전라도 산간오지 교우촌을 찾아다녔다. 또한 신학생을 선발하여 유학 보내고, 천주가사를 짓고, 한글 교리서를 만들고, 서양악기까지 들여와 가르쳤으니, '땀의 순교자'라 불러도 지나친 말이 아니다. 그는 1861년 6월 15일 교우촌 방문을 마치고 돌아오다가 경북 문경에서 쓰러지고 말았다. 나이 41세였다.

■ 점말동굴

1973년 연세대학교 박물관 동굴 탐사단은 단양 지역을 탐사하고 돌아오던 와중에 이상한 이야기를 듣는다. 제천 한약방에 처음 보는 동물의 커다란 뼈를 팔러 다니는 사람들이 있다는 것이다. 소문 끝에 탐사단은 풍문이 사실이며, 뼈들은 이미 서울의 제기동 약령시장에 팔려 버렸다는 것까지 알게 된다. 추적 끝에 그들은 제천시 송학면 포전리에 이른다. 동굴엔 최근까지 사람이 살았던 흔적이 생생했다. 임시 발굴에서만 무려 4,000점이 넘는 유물을 발견한 탐사단은 정부의 정식 허가를 얻어 본격적인 조사를 개진한다. 발굴은 7년간 계속된다.

길고 긴 조사 끝에, 이 점말동굴은 남한 지역에서 최초로 확인한 구석기동굴 유적임이 밝혀진다. 구석기 중기에서 후기까지의 유물들이 골고루 발견되고 각종 짐승 뼈 화석과 꽃가루가 층층이 쌓여 있어 그 무렵 한반도의 식생과 자연 환경을 추정하는 데 중요한 근거가 마련된 셈이다.

점말동굴을 가장 유명하게 만든 것은 코뿔소의 앞다리뼈다. 코뿔소 뼈는 점말동굴이, 제천이, 남한이, 한반도가 간빙기 아열대 기후를 겪은 적이 있음을 확실히 증명한다. 그 밖에도 더운 지방에서 사는 동물들의 흔적이 여럿 발견되었다. 물론, 다른 층에서는 추운 지방에서 사는 동물들이 더 많이 나왔다. 긴 빙하기와 짧은 간빙기. 당연한 일이었을 게다. 점말동굴은 구석기 시대, 아열대 기후를 보이던 제천 지역의 한때를 명확히 증거한다.

<사진>▲ 점말동굴에서 발굴된 코뿔소 뼈. ⓒ 『제천, 스물두 개의 아스피린』

■ 덕주산성과 마애불

덕주산성은 월악산의 남서쪽을 거의 둘러치다시피 한 석축산성이다. 덕주산성은 둘레가 15km에 달하고, 무려 4중의 성벽으로 차곡차곡 포개져 있다. 험준한 지형을 이용해 외적의 침략을 막는 요새로서, 1254년(고려 고종 41년) 9월과 1256년(고려 고종 43년) 4월, 몽골군 공격을 막아냈다. 조선 시대에도 임진왜란과 정유재란을 맞아 요긴하게 쓰였다. 조선 숙종 시기에는 유사시 조정의 긴급피난처로 도모되었을 정도다.

덕주사 마애불

<사진>▲ 15m에 달하는 거대한 마애불이다.

신라 마지막 왕인 경순왕은 왕건에게 항복문서를 전하였다. 그러나 왕의 직계 자손 가운데, 큰딸 덕주德周 공주, 형인 김일金鎰 왕자(마의태자), 막내 김황金皇 왕자는 고려에 빌붙어 구차하게 연명하기보다, 다른 곳에서 신라의 명맥을 이어가길 원했다. 그중에서 덕주 공주와 김일 왕자는 금강산으로 가다가 문경에서 하룻밤을 묵었는데, 그날 밤 꿈에 관세음보살이 공주와 왕자에게 "마애불을 세우라."고 명하자 둘은 서쪽의 큰 터를 찾아가 절집을 짓고, 절벽에 마애불을 새기며 그 후 8년을 공양하였다. 그 장소가 바로 마애불이 있는 절벽이다.

이후 덕주 공주는 아예 불교에 귀의해 덕주사가 있는 송계리에서 일생을 마쳤다 한다. 왕자 김일만이 신라 회복의 꿈을 포기할 수 없어 홀로 금강산으로 떠났다고. 아무튼 덕주사마애불의 얼굴은 덕주 공주의 얼굴을 본 딴 것이며, 그 대척점에 자리해 서로 마주 보고 있는 충주시 상모면 미륵리 석불입상은 동생인 마의태자상이라는 전설도 같이 전해 오고 있다.

그러나 덕주사 창건 설화는 마애불에 얽힌 이야기를 다르게 전한다. 덕주사는 김황과 덕주 공주가 자의로 떠돌다 멈춰 불사를 세운 곳이 아니라 왕건이 신라를 병합하면서 경순왕의 복종을 담보할 인질로 덕주공주를 감금한 곳이라고. 왕건은 옛 세력이 태자와 공주를 중심으로 신라 복위 운동을 펼까 두려워 덕주사 주변에 여러 겹으로 성을 쌓고, 수만 명의 병력으로 감시했다 한다.

또한 왕건은 경순왕의 큰아들 김일(마의 태자) 역시 충주의 미륵사에 감금해 후환을 대비하였다. 이에 눈물로 나날을 보내던 덕주 공주는 동생을 그리며 그가 있는 남쪽을 향해 마애불을 조각했고, 미륵사의 김황은 누나를 그리며 북쪽을 향해 미륵불을 세웠다 전한다.

그러나 정사正史에 명시된 기록에 덕주사는 587년(신라 진평왕 9년)에 처음 세워졌고 정확한 창건 연대나 창건자는 표기되어 있지 않다.

■ 월광사 터 원랑선사 탑비

국립중앙박물관 전시실 안에 들어서면 보이는 멋진 탑비가 있다. 바로 제천시 월광사터에 있던 원랑대사탑비이다.

월광사지月光寺址는 월악산 서쪽에 자리한 산지가람으로 신라 효소왕 때 창건된 고찰로 원랑선사가 주석했던 사찰이다.

월광사와 직접 관련된 기록은 현재로서는 원랑선사대보선광탑비(圓朗禪師大寶禪光塔碑, 보물 제360호) 외에는 없다.

<사진>▲국립중앙박물관 전시실 안에 있는 제천시 월광사터 원랑대사탑비.

■ 빈신사지석탑(獅子頻迅寺址石塔)

사자빈신이란, 사자가 울부짖으며 떨쳐 일어나는 모습으로 화엄경에서 부처가 중생을 구제하기 위해 나타나는 경지를 말한다.

거란은 993년(성종12년), 1010년(현종 1년), 1018년(현종 9년) 세 번에 걸쳐서 침입하는데, 결국 강감찬 장군의 귀주대첩으로 물리친다. 거란의 침략을 물리치고 나라를 지켜낸 고려는 4년 후인 1022년(현종 13년)에 호기로운 기세로 사자를 표방한 절을 지었다.

<사진>▲ 빈신사터에 세워져 있는 고려시대 탑으로 상층기단부에 사자 4마리를 배치하여 탑신을 받치고 있는 특이한 모습이다.

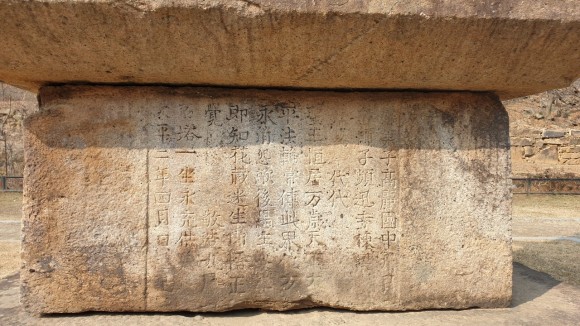

석탑의 하층기단 정면에는 탑의 내력을 기록해서 원래 9층탑이었고, 탑이 만들어진 연대를 확실히 알 수 있어 다른 석탑의 조성연대를 추정하는데 기준이 되는 중요한 역할을 한다.

"불제자인 고려국의 중주 월악사자빈신사에서 동랑들이 받든다. 대대로 성왕들이 영원히 만세를 누리고, 천하가 태평하며, 법륜法輪, 부처의 가르침이 이 세계에서 항상 전해지기를 바란다. 영원히 우리의 적이 소멸된 후에 우연히 사바세계에 태어나서 이미 화장 세계를 알았으니 곧 정각을 깨우칠 것이다. 삼가 구층석탑 하나를 만들어 영원히 공양할 것이로다. 태평 2년(1022년, 현종 13년) 4월 삼가 쓴다."

<사진>▲ 하층기단 정면에 적힌 명문은 모두 10행 79자의 해서이며, 고려 현종 13년(1022)에 몹쓸 적들이 아주 물러갈 것을 기원하면서 월악산사자빈신사에 구층석탑을 세운다는 내용을 담고 있다.

■ 송계계곡

명성황후 궁터

고종의 비妃인 명성황후는 이곳 송계마을에 별궁을 지어 대한제국 말기 혼란했던 시절에 거처를 삼으려 한 바 있다. 지금의 한송초등학교 운동장 한 켠에는 별궁의 주춧돌로 사용되었던 거석 10여 개가 남아 있다. 그러나 미처 궁궐이 완성되기도 전에 왜인들에게 참혹하게 살해되면서 별궁은 써 보지도 못하고 건축이 중단된다. 짓다만 궁궐은 '명성황후 궁터'로 해방 직전까지 남아 있다가 이후 군청과 학교를 건립하는 데 가져다 쓰였다고 전한다.

현대사가 고스란히 담긴 마을

'분단 국가 수립'을 반대하던 충북의 급진적인 좌파단체들이 월악산으로 들어온다. 한편 이승만이 군경에 준하는 특권을 준 임의 무장단체인 서북청년단은 '치안대'라는 완장을 차고 경찰권을 위임받아 마구 패악질을 부렸다. 제멋대로 남의 재산을 몰수하고, 마을 처녀를 겁탈하며 아무나 가두고 매질을 가했다.

남한이 단독 정부를 세우고도, 참극은 끝나지 않았다. 결국 남북은 대립하다 6·25전쟁으로 전면전을 벌였고, 북한은 초반 우세한 전력을 가동하여 백두대간을 따라 남하하며 송계마을로 넘어가 경상도의 관문인 조령 새재까지 차지했다.

이후 다시 유엔 연합군이 남한 쪽으로 참여하면서 전황이 뒤바뀐다. 그 와중에서 적의 근거지이자 교통로가 되었던 송계마을 주민들은 국군이 주변 지역 일대를 회복하면서 공산군과 내통한 불순분자들의 마을이라 하여 치도곤을 당했다. 두 번의 군사 쿠데타로 독재 정권이 계속되던 1980년대 무렵까지 송계마을 사람들에게 씌워진 '빨갱이'라는 낙인은 여전했다고 한다.

■ 여행은 몸이 다시 자연을 회복하는 방식이다

도시에서 사는 일은, 집적(集積)이 주는 편의와 촘촘하게 구획된 쾌락에도 불구하고 자연의 DNA를 뿌리 깊게 간직하고 있는 인류 모두에게 결락이고 상실이다. 사람들은 이유 없이 통증에 시달린다. 원인 모를 두통과 난데없는 열병, 갑작스런 무기력증 같은 것들이 해일처럼 일상을 덮친다. 결국 우리는 잃어버린 것들을 찾아갈 수밖에 없다. 툭 터진 공간이 목마르게 그리워지고, 파랑과 초록이 심중에 물결친다. 참다참다 더 이상은 참지 못할 때 우리는 어느새 비행기나 기차, 자동차의 좌석에 앉아 있고 마는 것이다. 여행은, 몸이 다시 자연을 회복하는 방식이다. 도시에서 사는 인간은 밀물과 썰물처럼 같은 과정을 반복한다. 도시에 순응했다가, 다시 버리고 떠났다가…….

출처: 1. 『제천, 스물두 개의 아스피린』, 정원선, 2015.

2. 『섬강은 어드메뇨 치악이 여기로다』, 김영식, 2021.

3. 『문화재 사랑』, 제천시, 2012.